つながろう!プロジェクト

- 2025/03/28 聴覚障がい者雇用に向けた神奈川県の取り組み

-

聴覚障がい者の働く場見学会とは

神奈川県 産業労働局 労働部雇用労政課が主催する見学会で、聴覚障がい者の雇用を検討している企業の経営者や人事担当者等を対象とし、聴覚障がい者とのコミュニケーション、必要な配慮および雇用事例等について学び、聴覚障がい者雇用につなげていくものです。

令和7年1月29日(水)アマノ株式会社 相模原事業所にて行われました。<プログラム>

・神奈川県立平塚ろう学校による学校紹介

・神奈川県聴覚障害者福祉センターによるミニセミナー

・アマノ株式会社による雇用事例紹介

・アマノ株式会社 相模原事業所の職場見学今回もお声がけいただき、センターは2度目の登壇となりました。「企業向けコミュニケーション支援研修」の説明、聴覚障がい者のロールモデルを取材した「おしえて!先輩」映像の紹介と参加者からの質問にお答えしました。

平塚ろう学校進路担当の先生からは学校紹介、聴覚障がいについて、高等部3年間の進路指導と現場実習について、ご説明がありました。

アマノ株式会社からは事業所の概要、主要製造製品のご紹介、聴覚障がい者の作業内容のご説明があり、その後は実際に聴覚障がいを持つ社員が働く場を見学させていただきました。当日は、すでに聴覚障がい者を雇用している企業や 今後、聴覚障がい者の雇用を考えている企業など多数の参加がありました。障がい者の法定雇用率、現行の2.5% から(令和6年4月~)さらに令和8年7月からは2.7%と、段階的な引き上げが背景にありそうです。

~「聴覚障がい者の働く場見学会」の情報はこちら~

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z4r/tomonihataraku/r4-4.html~障害者の法定雇用率引き上げ厚生労働省のリーフレットはこちら~

001064502.pdf - 2024/04/26 「障がいのアナ」と「横浜瀬谷高校」とのコラボ 「共生社会プロジェクト」

-

横浜瀬谷高校「総合的な探究の時間」共生社会プロジェクトとは?

神奈川県立横浜瀬谷高等学校 ※1では2学年の総合的な探究の時間において、関係機関(自治体・企業・大学・医療機関)と連携協働し、16のプロジェクト ※2に分かれ、地域課題の解決を目指した課題解決学習を行っています。

16の中の「共生社会プロジェクト」を「障がいのアナ ※3」小川 優さんがお手伝いされ、昨年11月27日から約5カ月間にわたる授業が展開されました。

障がいがある人との交流から課題解決を考える授業で、当センターがゲスト講師として、下記の②を担当しました。

①「車いす・医療的ケアを知る」

https://shogai-ana.com/column20240118/

②「聴覚障がいを知る」

https://shogai-ana.com/column20240126/

③「自閉症を知る」

https://shogai-ana.com/column20240201/

④「視覚障がいを知る」

https://shogai-ana.com/column20240208/授業では、Hear Loss(ヒア ロス)という無料ソフトを使った難聴体験を実施。担当の萩原拓己先生の音声データを加工し、生徒に聞いてもらいました。

萩原先生には、聞き間違えやすい言葉、例えば数字の1と7、加藤と佐藤などを盛り込んだ文章を録音してくださいとリクエスト。さすが先生です。意図を完璧に理解された音声、下記が送られてきました。先生は声優のようなステキな声でお聞かせできないのが残念です。。。今日の授業では、前回チャレンジした日本史の大学入試問題の解説をします。

では最初の問題、満州事変から日中戦争に関する問題ですね。

回答を う~ん 井村さん、お願いします。

う~ん、違いますねぇ。

木村さんは?欠席かぁ…

志村さん、いかがでしょう?

はい 盧溝橋事件(ろこうきょうじけん)正解です!

1937年(しちねん)7月(しちがつ)7日(なのか)に起こりました。

ちなみに この問題は、日大の2年前の(入試)問題です。次にろう体験、生徒の中から2人に協力してもらい、声を発せず口の動きだけで何と言っているかを皆に読み取ってもらいました。

続いて難聴者・ろう者の体験談。

最後の「伝えてみよう」では、グループに分かれ、「横浜瀬谷高校のプロジェクトについて」と「学校の1日の流れ」を筆談やPC入力などを駆使して、ろう者に伝えてもらいました。

授業の始まりと終わりを告げるチャイム、この情報も聞こえない人には伝わりません。それを生徒たちに伝えると、おもむろにスマホで何やら打ち込み、電光掲示板のように流れる文字でチャイムが鳴っている事を教えてくれた生徒がいました。また、「伝えてみよう」では通訳は付かないので、かすかに聞こえる ろう者の声を必死に聞こうとする姿があり、みんなとの距離がグッと縮んだように感じました。

授業を通して「障がい」を知り、社会のバリアや心のバリアを考え、誰もが

“その人らしく”生きられる共生社会を目指すプロジェクト、生徒たちが築いていく未来が楽しみです。ありがとうございました。

授業の様子、以前のインタビュー記事は「障がいのアナ」Ana Letterに掲載されています。

※1神奈川県立横浜瀬谷高等学校:https://www.pen-kanagawa.ed.jp/yokohamaseya-h/

※2特色|神奈川県立横浜瀬谷高等学校:https://www.pen-kanagawa.ed.jp/yokohamaseya-h/tokushoku/index.html

※3障がいのアナ:https://shogai-ana.com/紹介記事①【コラボから生まれる新しい取組み】

https://shogai-ana.com/interview024/

紹介記事②【「聞こえない」で終わらないコミュニケーションを】

https://shogai-ana.com/interview025/

当センターを紹介いただいた「Ana Letter」はこちら

https://shogai-ana.com/ - 2024/03/27 セイゴウウェルビーイング就労継続支援A型事業所「互いを知り、伝え合う、働きやすい職場を目指して!」

-

当センターとセイゴウウェルビーイングのつながり

昨年11月「企業向けコミュニケーション支援研修」依頼の電話を頂きました。事業所には聴覚障がい者1名が登録中で(令和5年11月時点)、仕事の指示や伝え方などスタッフに身に付けてほしいとの事。さっそく、事業所を訪問しました。

事業所は、お弁当の製造・宅配を行っており、調理・盛り付け・配達と皆さん手際よく作業をされていました。聞こえる人が大多数のためか、やはりコミュニケーションは音声中心でしたが、サービス管理責任者の田中智子さんは手話が少しでき、聴覚障がい者への指示は田中さんが行っていました。

業務でよく使う言葉や数字などを皆が覚えれば作業効率も上がり、何より聴覚障がい者が働きやすい職場になる。今は自分のつたない手話や口型を読み取ってもらっていて申し訳ない。長く働いてもらいたいので、私たちができることをやっていきたいとおっしゃっていました。

セイゴウウェルビーイング ※1 について

同事業所の母体は飲食店(宅配弁当正剛 ※2 )で鶴間でのA型事業所展開は令和5年8月から。スタッフは調理:5人・配達ドライバー9人・サービス管理責任者1名・事業責任者1名、登録の障がい者は聴覚障がい者3人(令和6年4月以降)・知的4人・精神3人の総勢26人がシフト制でお弁当の製造、宅配を行っています。

<お弁当の写真>

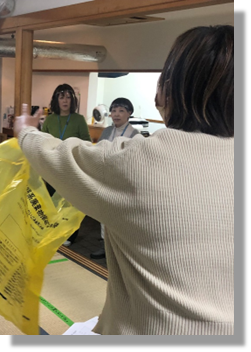

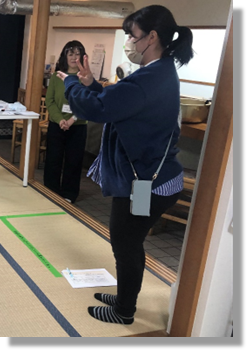

企業向けコミュニケーション支援研修実施

2度の訪問を経て研修を行ったのは昨年12月、その時点で登録の聴覚障がい者は2名。お二人の聞こえの度合いコミュニケーション方法などを考慮し、業務に役立つ内容の演習を行いました。

「ろう者に伝えてみよう演習①~⑧」から抜粋、( )内は手話単語

・弁当のおかず一品を入れ忘れています。(おかず・忘れる・指差し)

・入口のゴミをまとめて捨ててとお願いしてみましょう。(ゴミ・まとめる・捨てる)

・鍋が重くて1人では持ち上げられない…手伝ってもらいましょう。(鍋・重い・手伝って)

・少し離れた場所にいる時の声掛けと指差し

研修参加者のアンケートから

サービス管理責任者の田中智子さん、事業責任者の谷山成天さんにお話を伺いました

【企業向けコミュニケーション支援研修の効果】

実施前は、どうしたらいいのかわからず聴覚障がい者とのコミュニケーションを避けるような場面が少なからずあったように感じます。手話ができないから…相手に嫌な思いをさせたら…伝わらなかったら申し訳ない…などなど。私が思っていた以上に、真面目で完璧主義な人が多く、もっと手前にハードルがあった事に気づかされました。研修後は聴覚障がい者の方とのコミュニケーションのハードルが下がったと感じています。話しかける事を躊躇してしまうような事は無くなり、お互いが自分なりに工夫をし、意思疎通を図るようになりました。他者のスムーズなやり取りを真似て、自分もやってみると効率的であると気づきます。もちろん問題が全くなくなったわけではありませんが、ハードルが低くなった分、伝わったという小さな成功体験が増えていると感じています。

円滑に仕事ができるよう、お互いが歩み寄ることが普通であるという環境を整えていけたらと思っています。

(株)セイゴウウェルビーイング

サービス管理責任者 田中智子

【聴覚障がい者雇用とA型事業所の可能性】

弊社が就労継続支援A型事業所を立ち上げたのは、昨年の8月4日でした。もともと、どのような方が通うか予備知識は入れたつもりでしたが、まさか最初の受け入れが聴覚障がい者になるとは思っていませんでした。仕事が務まるかより、どのようにコミュニケーションを取ればよいか…心配のほうが勝りました。しかし、いざ一緒に働いてみると その心配は日に日に薄れていきました。何故ならこちらの手話が達者でなくても筆談やジェスチャーなどで意思疎通を図れたからです。それどころか我々とほぼ変わらず仕事ができる事に驚かされました。いかに自分の障がいに対する知識が乏しかったのか思い知らされました。

今でも不慣れなスタッフが大きな声で名前を呼んでしまったり、マスクのまま話しかけたりと些細なミスはありますが、互いにコミュニケーションを図り、障がいという垣根を超えた「仲間」として、今日も元気に働いています。

現在、2名の聴覚障がい者が就労されており、4月からはもう1名の聴覚障がい者が契約されます。今後も積極的な採用を目指し新たな仲間を増やして、様々な障害を抱える方々が、特別なことなく普通に通える事業所を目指します。

(株)セイゴウウェルビーイング

施設長 谷山 成天

※1セイゴウウェルビーイング:https://seigouwellbeing.com/

※2宅配弁当正剛:https://gluseller.com/lp/seigou

- 2024/03/16 聴覚障がい者雇用に向けた県の取り組み“聴覚障がい者雇用に向けた見学会「ともに働く」”

-

見学会「ともに働く」とは?

神奈川県 産業労働局 労働部雇用労政課が主催するこの見学会は、聴覚障がい者の雇用を検討している企業の経営者や人事担当者等の方々を対象とし、聴覚障がい者とのコミュニケーション、必要な配慮および雇用事例等について学び、聴覚障がい者雇用につなげていくもので、去る1月30日(火)神奈川県立平塚ろう学校にて開催されました。

平塚ろう学校進路担当の先生からは聴覚障がいについて、アズビル株式会社からは働きやすい職場環境整備への取り組み、コミュニケーションのためのツールなどのお話がありました。当センターからは「企業向けコミュニケーション支援研修」の説明を行いました。

当日は多数の企業からの参加があり、聴覚障がい者雇用への関心の高さがうかがえました。また令和6年4月から民間企業の法定雇用率が現行の2.3%から2.5%に引き上げられるとともに、対象事業主の範囲(従業員数)が現行43.5人以上から40人に拡大される事も背景にあるのではと感じました。

~見学会の報告記事はこちら~

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z4r/tomonihataraku/r4-4.html~障害者の法定雇用率引き上げ厚生労働省のリーフレットはこちら~

https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf - 2023/06/21 (株)ジャパンディスプレイ「新たなコミュニケーションのかたち~透明ディスプレイRælclearレルクリア~」

-

「Rælclearレルクリア」とは?

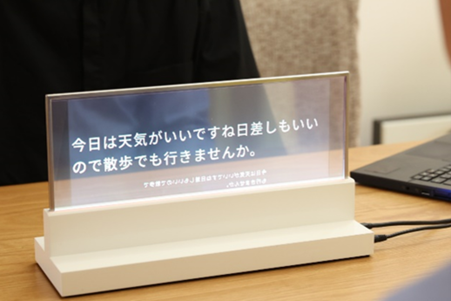

JDIジャパンディスプレイ ※1 が独自に開発した透明インターフェース ※2 ガラスのように透明で画像を映したとき表裏両側から見ることができる液晶ディスプレイです。PCやスマホ、タブレットで音声を認識、変換された文字を「Rælclearレルクリア」に映し出します。透明なので話し手の表情と文字を同時に見られ、文字は表裏の両面に表示されるので、話し手からも内容の確認ができます。(文字が反転)

センターでは令和3年、受付に「Rælclearレルクリア」を設置しました。

株式会社ジャパンディスプレイ ホームページ(最終閲覧日:2023年6月21日)

https://www.j-display.com/product/transparent_display.html透過率は84%

表裏の両面からクリアに見える特徴を名前に込め“C”を起点に左右いずれの方向に読んでも「clearクリア」と読む製品名にしたそうです。

※ 筐体デザインは販売される製品とは異なります株式会社ジャパンディスプレイ ホームページ(最終閲覧日:2023年6月21日)

https://www.j-display.com/product/transparent_display.html「Rælclearレルクリア」開発のきっかけ

JDIジャパンディスプレイの渡木 武(とねぎ たけし)さんにお話を聞きました。

開発の経緯などを教えてください。

テレビやパソコンは電源を切ったら画面が真っ黒です。

大型テレビなどは部屋の中で、かなりの存在感ですね。

この存在感を無くし空間を開放したいという想いから、

透明ディスプレイを開発しました。同時期に、ろう難聴者とのコミュニケーション手段について

研究している筑波大学の皆さんに透明ディスプレイをご紹介

する機会があり、筑波大学デジタルネイチャー研究室の

皆さんから See-Through Captions(シースルーキャプ

ションズ)のアイデアが生まれました。筑波大学デジタルネイチャー研究室の設楽さんたちは、

視野の中の字幕表示を考えていて、スマートフォンやARグラスを

試されていました。

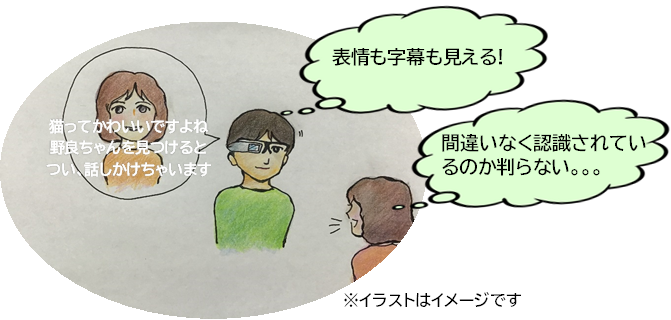

スマートフォンの文字を見ると、話し手(聴者)の表情を見るのが

難しい。ARグラスでは聞き手(ろう者など)からしか字幕を

見ることができない。

そういった事を課題に感じていたそうです。

話し手・聞き手が互いに相手を見て、そこに字幕があるのが理想。

そこにJDIの技術、透明ディスプレイが合致したのです。

センターでもレルクリアの評判はとても良いです!

導入されているのはどんな所ですか?

現在、30か所ほどで導入していただいています。

多いのは自治体ですが、企業でも使用されています。企業での使い方は?

企業で働く聴覚障がい者のパフォーマンスが、

より上がるようにと導入され、

その方の机に常に置き、コミュニケーションを

取られているようです。すごい!PCの音声認識を用いる企業は多いと思いますが、

パソコンに目を落として、話した人の顔を見るのは視線の

移動も大きく、話した時の表情は見られません。

コミュニケーションは言葉(文字)以外にも表情や視線、

ジェスチャーなど(非言語)があり、そこから得られる

情報は多いです。そうです。しかも、話しかけた人は

自分の言った内容がきちんと文字になっているか

確認しながらコミュニケーションが図れます。聴者の話した事は文字にできますが

生まれつき聞こえない方や、発話がスムーズでない方は

どうやって伝えたらいいでしょう…

双方向のコミュニケーションという部分、どうですか?おっしゃるとおり発話が難しい場合ハードルが一段上がりますね。

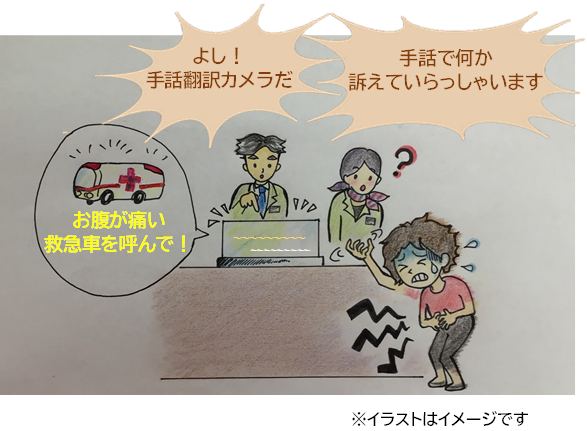

これはJDIの技術ではありませんが、表出された手話をカメラで

撮影し、その映像を分析してテキストにするという技術開発も

進んでいます。

翻訳されたテキストはディスプレイに表示できますので、

開発している会社さんには使い方などもご説明しています。そこまで進んでいるんですかぁ。

手話から日本語への翻訳、精度も気になるところですね。

手話を撮影するのでカメラに収まる範囲や表現の仕方など

工夫も必要になってくるでしょうね。

現実のものとなれば双方向の形は一応作れるかもしれませんね。手話翻訳技術はホテルでも求められているそうです。

様々な方が利用するホテルは宿泊者に何かあれば24時間対応

しなくてはなりません。その場合、緊急性が高いことが多く、

手話通訳を待っていては間に合わない事もありますね。

そういった背景もあるようです。

ここまで進んだ!!音声認識

現在、音声認識ソフトはどれくらいありますか?

PCで4種類、スマホは6種類あります。

それ以外にも3種類のアプリを「Rælclearレルクリア」で

使用することが出来ます。さらには音声認識にプラスして、言葉に含まれる雰囲気を

色やエフェクトで表現したり、音のオノマトペ化、

サウンド認識による楽曲名、アーティスト名の表示など…

文字だけではない、その場の雰囲気も情報として得る事が

できるアプリの提供も始まっています。他にも音声認識した内容を要約してくれるアプリもあります。

リアルタイム字幕文字起こしは、話した内容すべてを文字に

変えますが、一方ですべて読むのは大変という声もあります。

最近よく耳にするChatGPT、AIによって要約するそうです。何だか、音声認識アプリの宣伝のようになってしまいました。

レルクリアでこんな表示もできるという一例でした。ご紹介いただき、ありがとうございます

たくさんある音声認識の中で、

誤変換が少ないものは、どれですか?どれも認識率の差はなく、精度は上がっています。

ただ、正確に精度よく文字に変換させるためには

話し手が意識してハッキリと滑舌よく話す事が大切です。JDIジャパンディスプレイが今後目指すこと

「Rælclearレルクリア」の今後について教えてください。

2021年発売の12.3型モデルに続き、

2023年秋に販売予定の20.8型の透明度は90%です。

さらに透明度を保ちつつ映像もテレビ並みに鮮明に映し出す

技術を開発中。

また透明度と両面に表示できる特徴を活かした、新しい使い方も

模索中です。例えば車のガラスにはめ込むとか、レルクリアは

工業製品ですので量産されれば価格も安くなります。もし車のフロントガラスに使えば、

実際の道路上にカーナビを重ね進行方向を

矢印で表示させたりできますね。すごい!!

観光バスなど大きな窓に使えば、

車窓から見える景色の情報を表示したり、

ガイドさんの説明を字幕表示したりと、使い方が広がります。

他に、空港の案内板やデジタルサイネージとしての利用なども

考えられます。

なるほど!

例えば決まったコースをめぐるバスツアーなら、

あらかじめ名所等の手話解説動画を作っておいて

バスの窓に表示させる事もできますね。そうですね、さまざまな使い方ができると思います!

聞こえない方にとって便利という起点から

別の発想で使い方が展開されれば、

結果、みんなに役立つものとなりますね。JDIジャパンディスプレイのCEOスコット・キャロンは

常々「日本社会に恩返しをする」と言っています。

僕らもその言葉を心にとめ、社会の中の聞こえない方、

聞こえづらい方々に役に立てて頂けるものを念頭に

仕事をしています。JDIジャパンディスプレイは日立・東芝・ソニーの

中小型液晶ディスプレイ事業が統合され設立した企業です。

さらには、元松下・三洋・エプソンなどのエンジニアもおり、

液晶ディスプレイに携わる日本中のエンジニア達が

日々、開発に尽力しています。

彼らには「日本の技術をもう一度」という思いと、我々の技術を

社会の為に役立てたいという気持ちがあるのだと思います。貴社が打ち出す“「世界初、世界一」独自技術で革命を起こす”

のとおり、透明ディスプレイがあらゆる場面で使われ、

スタンダードになる日も近いでしょうね。ほんとうに楽しみです。

※1 JDIジャパンディスプレイ:https://www.j-display.com/

※2 透明インターフェース:【interface】英単語の直訳は「接点」・「境界面」そこから派生し「異なる2つのものを仲介する」という意味合いがあり、単に情報を表示するディスプレイに留まらず「人」と「人」、「人」と「モノや情報」を繋ぐ接点になって欲しいという想いを込め、この呼び方にしています。

- 2023/04/04 横須賀美術館「美術作品の手話解説動画配信がミュージアムの合理的配慮に?」(後編)

-

横須賀美術館所蔵作品の手話解説動画配信に至った経緯②

昨年8月、横須賀美術館にて今回の取り組みを説明。すると学芸員の沓沢さんから『ポケット学芸員コンテンツで動画を配信できることは知っていたが、手話解説動画という発想はなかった。やってみましょう』とおっしゃっていただきました。

ではどの作品にするか?配信中のリストは100作品以上にもおよびます。真っ先に、ご提案頂いたのは横須賀美術館とゆかりの深い、朝井閑右衛門作品 ※5と谷内六郎 ※6の「表紙の言葉」でした。

その後、実際に見たほうがイメージしやすいでしょうと学芸員の栗林さんが館内を案内してくださいました。その際、『音声ガイドはイヤホンの装着をお願いしているが、手話解説動画は音が無いので鑑賞の妨げになりにくい』とのご意見がありました。

次に、手話解説をつける作品選び。“文字だと意味がつかみにくいけれど、手話に翻訳したらよくわかるもの”をポイントに下記7作品を選定しました。

横須賀美術館 令和4年度 第3期所蔵品展の中から6作品

・29「金魚」 三岸好太郎(みぎしこうたろう)

・33「作品五」 飯田操朗(いいだみさお)

・42「グラジオラス」 靉光(あいみつ)

・100「汽水域」 滝波重人(たきなみしげひと)

・303「電線風景」

・306「薔薇」 朝井閑右衛門(あさいかんえもん)谷内六郎の1作品

・402「光を使う燈台の子」 谷内六郎(たにうちろくろう)横須賀美術館について

横須賀美術館 ※7は、市制100周年を記念し2007年に開館。建物は県立観音崎公園の豊かな緑に囲まれ、目の前には東京湾が広がります。令和4年度「オンラインセンターまつり」 ※8でもご紹介した横須賀美術館作成のイントロダクションムービーはこちら。 ※9

横須賀美術館 ※7は、市制100周年を記念し2007年に開館。建物は県立観音崎公園の豊かな緑に囲まれ、目の前には東京湾が広がります。令和4年度「オンラインセンターまつり」 ※8でもご紹介した横須賀美術館作成のイントロダクションムービーはこちら。 ※9横須賀市の美術作品収集が始められたのは、1985(昭和60)年のこと。その後、1996(平成8)年に朝井閑右衛門の作品が一括して市に寄贈。そのことがきっかけで美術館の建設が具体化することとなります。

さらに1998(平成10)年には谷内六郎夫人・達子氏から週刊新潮表紙絵が多数寄贈されました。昭和の懐かしい風景やいきいきとした子ども達の様子が、谷内六郎ならではのユーモアを交えて描かれています。作品は谷内六郎館で見ることができます。

さらに1998(平成10)年には谷内六郎夫人・達子氏から週刊新潮表紙絵が多数寄贈されました。昭和の懐かしい風景やいきいきとした子ども達の様子が、谷内六郎ならではのユーモアを交えて描かれています。作品は谷内六郎館で見ることができます。

手話への翻訳のむずかしさ

朝井閑右衛門「薔薇(嘉靖青花唐子紋中壺)〈絶筆〉」解説文の中、~ながく見つめているうちにしおれ、花びらを散らしても、「薔薇は動く」といって、かまわず描き続けました。~というくだりがあります。この「薔薇は動く」という言い回しをどうとらえて手話に翻訳していくか?亡くなる直前に描かれた「絶筆」という事もあり、生きる事への思いや執着を薔薇に重ねたのかとつい、深読みしたくなってしまいます。また同じく、~ながく見つめているうちにしおれ~の部分を表現するには、解説文にはない~薔薇を花瓶に挿す~という手話表現を入れないと、しおれていくのが花瓶の花だということが伝わりません。他にも靉光(あいみつ)「グラジオラス」の~電灯の光だけで花や虫を描いた~では、この絵が描かれた年代1942(昭和17)年頃の電灯を意識しました。

翻訳作業は手話表現をしてくれた湊里香さん、本多綾乃さんが担当してくださいました。手話の翻訳作業をする中、たくさんの質問を沓沢さんに投げかけました。作品解説を執筆した学芸員への出典の確認、時代考証、作品の描き方、構図の捉え方などなど、一つ一つ丁寧にお答えいただき、誤読からの誤訳とならないよう配慮して下さいました。

今回、学芸員の方々の知識の豊富さ、お仕事の一端を知る事ができました。

この取り組みは学芸員の存在無くしては完成しなかったと思います。中でも印象的だった沓沢さんの言葉、『美術鑑賞は観る人が自分なりに意味を感じ取るのも楽しみの一つ。よって作品解説は「解釈の自由」を奪わぬよう気を付けなくてはいけない』

美術作品解説というコンテンツの中に手話というピースが加わる事、あらためて責任の重さを実感したのでした。

作品鑑賞はポケット学芸員とともに

前編で、いつでもどこでも美術作品のコンテンツを見ることができるとお伝えしました。ならば美術館に行かなくてもいい?いいえ、そんなことはありません。やはり実際に足を運び、間近で作品を見ることで得られる情報があります。作品や空間から発せられるもの、それを感じ取る、受け取ったときに起きる心の変化など。それらは、やはり実物を見る事で得られるのかと…言うまでも無い事ですが。

朝井閑右衛門の「薔薇」は、亡くなる直前に描いたと思えぬほど生気にあふれ、油絵具の厚みや質感まで見えます。「汽水域」はとても大きく、近づいて見ると、ここは水性絵具?ここは油性絵具かな?とわかり、確かに奥行きを感じます。

このように作品から感じ取り、鑑賞できたのは、作品解説を読んだからなのです。そして、それは手話解説も同様。「金魚」では絵のゆったりとした雰囲気が緩やかな手話表現からも伝わります。「グラジオラス」では、連なる花と背後にいるカマキリ、それを見ている人物、さらに解説者と手話の技法ロールシフトを巧みに使いながら解説しています。

このように作品から感じ取り、鑑賞できたのは、作品解説を読んだからなのです。そして、それは手話解説も同様。「金魚」では絵のゆったりとした雰囲気が緩やかな手話表現からも伝わります。「グラジオラス」では、連なる花と背後にいるカマキリ、それを見ている人物、さらに解説者と手話の技法ロールシフトを巧みに使いながら解説しています。ポケット学芸員誕生秘話

早稲田システム開発(株)代表取締役の内田さんは、「ポケット学芸員」の誕生秘話を こう語っています。「MAPPS story」 ※10から抜粋

博物館は、学芸員さんに案内していただいた方が、ずっと面白い。でも実際、すべての来館者に学芸員が付くことは無理、ならばそれに近い感覚を味わってもらえる方法はないものか?そのイメージは自分専属の学芸員が、胸ポケットに入っているような状態…

「ポケット学芸員」誕生の経緯を知れば、使い方がわかってきますね。是非、皆さんも「ポケット学芸員」を活用し、ミュージアムでの作品鑑賞をお楽しみください。

そして、横須賀美術館ではトークイベント「没後40年 朝井閑右衛門展」講演会 ※11と、学芸員によるギャラリートーク ※12が開催されます。

横須賀美術館 学芸員の沓沢耕介さんからのコメント

横須賀美術館で「ポケット学芸員」を利用した作品解説の提供を始めたのはそう古くはなく、令和3年度第2期所蔵品展(7月17日~)からのことです。作品解説は、学芸員が分担して執筆し、展覧会で紹介するものから順に増やしている状況です。

当初、手話解説について聴障センターから打診を受けたときには、「テキストを示しているのに、加えて手話が必要なのか?」というのが正直な疑問でした。しかし、よくお話を伺ってみると、手話を母語としている方の中には、文章日本語がわかりにくい方もいらっしゃるとのこと、あらためて、手話の有効性を認識した次第です。それに加えて、「ポケット学芸員」を窓口にすれば、手話に気軽にリーチできるようになる、という大きな可能性を感じました。しかし、既存の解説文をお預けすれば手話になる、というような単純な話ではないことにも気づかされました。

手話は、日常的な会話や互いの意思・感情の伝達にはたいへん有効ですが、抽象的な概念や歴史的事項などを伝えるためには、ある程度の工夫が必要なようです。また、解説を書く側がつい頼ってしまいがちな慣用的な言い回しや、文学的表現も、誤解につながる恐れがあります。そういう文章は、実は耳で聴いている方にとっても伝わりにくい表現なのではないか、とあらためて感じました。

今回は、できるだけ原文の内容に沿いつつ、具体的な意味を通訳者と確認しあうことで、誤訳を防ぐ努力をしました。今後は、原文自体をより理解しやすい話し言葉に近づけていくべきだと思います。今回の取り組みでは、実際に聴覚障害のある方に使っていただいて、文字による文章のみよりも、手話のあるほうが抵抗なく理解でき、鑑賞に役立てやすいことが確認できました。今後もこうした手話による解説動画を増やすことができれば、聴覚障害のある方々の美術館利用がより広がっていくのではないかと思います。

※5 朝井閑右衛門:https://www.yokosuka-moa.jp/collection/asaikanemon.html

※6 谷内六郎:https://www.yokosuka-moa.jp/taniuchi/

※7 横須賀美術館:https://www.yokosuka-moa.jp/

※8 オンラインセンターまつり:https://youtu.be/lwooKi3Mn1c

※9 横須賀美術館イントロダクションムービー:https://youtu.be/EA23NtKwnIs

※10 MAPPS_Story:http://www.waseda.co.jp/wp-content/uploads/2016/04/Story_22.pdf

※11 「没後40年 朝井閑右衛門展」講演会:https://www.yokosuka-moa.jp/archive/event/2023/20230514-772.html

※12 学芸員によるギャラリートーク:https://www.yokosuka-moa.jp/archive/event/2023/20230520-773.html - 2023/03/31 早稲田システム開発(株)「美術作品の手話解説動画配信がミュージアムの合理的配慮に?」(前編)

-

横須賀美術館所蔵作品の手話解説動画配信に至った経緯

昨年6月「オンラインセンターまつり」の企画のネタ探しで、神奈川県内の観光地や美術館、水族館等の紹介映像に手話が挿入できないかと模索中、目にしたのが「ポケット学芸員(アプリ)」 ※1でした。

「ポケット学芸員」とは、ミュージアムなどの展示をはじめとするさまざまな情報を案内するアプリで、コンテンツは美術作品の画像、解説文や音声ガイドなどです。(内容はそれぞれの館によって異なります)

しかもスマホやタブレットで、いつでもどこでも情報が閲覧できます。導入施設は全国154か所、関東は41施設に上ります(令和5年3月現在)。北海道から沖縄まで、様々なミュージアムの情報が手元で見られ、さながら旅気分です。

『アプリでここまでできるのかぁ、でも手話解説動画があればもっと良いのに…』と思い立ち、さっそく早稲田システム開発 ※2へ問い合わせ。すると担当の方から『アプリに手話動画挿入?簡単ですよ』とのお返事。即、神奈川県内でアプリを導入している横須賀美術館へ連絡したのでした。

(後編へつづく・・・)

このアプリを提供する「早稲田システム開発株式会社」とは?

博物館向け収蔵品管理システムの開発・運用事業を展開する会社。クラウド型収蔵品管理システム「I.B.MUSEUM SaaS」 ※3を提供しており、このシステムの一環として開発されたのが「ポケット学芸員」です。

同社では「MAPPS Press」というニュースレターを発行発行、全国各地のミュージアムの様々な取り組みが紹介されています。このニュースレターは全国1,800ほどの館や関係機関へ送付され、HPでも展開中です。当センターが掲載された記事はこちらNo19号2023.01 ※4昨年12月、社長の内田剛史さん自らセンターにお越しくださり取材を受けました。

インタビューの冒頭、『この取り組みは聴覚障がい者への情報提供に資するだけでなく、展示のバリアフリー化推進の手本となる。それを伝え、取り組みが広がることはミュージアム業界全体が社会に役立つ事につながる。』とおっしゃってくださいました。内田さんは、新型コロナウイルス感染拡大前まで年間200か所ほどのミュージアムを訪れたそうです。行く先々でシステムについての意見を伺い改善につなげたり、学芸員の方々のインタビューから、その館の魅力を発信されています。

この4月からはミュージアム訪問もコロナ前のペースに戻られるそう。ミュージアムをこよなく愛し、業界のため、日々奔走される内田さん。ほんとうに魅力的な方でした。

詳しい内容はニュースレターをご覧ください。「早稲田システム開発株式会社」代表取締役 内田剛史さんからのコメント

「ポケット学芸員」を使って手話の動画を配信するという話を初めて伺った時、実はとても意外に感じました。と言うのも、展示ガイドアプリであるポケット学芸員は、テキストによる解説も配信できるからです。画面の文字をご覧になれるなら聴覚障害者の皆様にも内容は伝わるはずなのに、なぜ別に動画が必要なのだろう? そんな疑問を解きたくて、今回の取り組みを手掛けられた方々に直接うかがうことにしました。

取材をお願いした神奈川県聴覚障害者福祉センターの皆様によれば、手話は単純に「手を使う会話」であるだけではなく、表情のニュアンスから視線の動きまで、相手に「伝える」ための様々な配慮が込められているとの旨。また、日本語を獲得する前に聞こえなくなった場合、日本語文の解釈が難しい方もおられるため、「直訳」的な手話では伝わらないケースがあることも教わりました。実際に、今回配信された動画の原稿は、横須賀美術館の作品解説をもとに、実は日本語とは構造が異なる手話の表現法に合わせて新たに構成し直したものとか。

そのほか、とにかくお話のひとつひとつが知らないことばかりで、自分がいかに無知であるかを思い知りました。また、当日にご参加くださった方々のうちお二方が聴覚障害者で手話通訳の方もご同席でしたが、感動したのは、取材時間を通して途切れることのなかった周囲の皆様の優しさ、温かみです。まさに「手話とは相手を慮ること」を目の前にして、反射的にミュージアムの展示を思い浮かべました。学芸員は、作品や資料の魅力を伝えるために、来館者への想いを込めて準備します。その観点では、今回の学びは全国のミュージアムにも大いに響くものがあるはずと考え、弊社ニュースレターでご紹介することにした次第です。

障害のある方にとっても、ミュージアムがもっと居心地のよい場所になるように。微力ながら弊社も努力しなくては、と思いを新たにする取材となりました。

※1 ポケット学芸員URL : https://welcome.mapps.ne.jp/pocket/

※2 早稲田システム開発URL : http://www.waseda.co.jp/

※3 I.B.MUSEUM SaaS : http://www.waseda.co.jp/products/saas

※4 ニュースレター:http://www.waseda.co.jp/wp-content/uploads/

2023/02/MAPPS-Press-19.pdf

- 2023/03/30 三菱電機エンジニアリング(株)「聴覚障がい者と共に働くこと」

-

三菱電機エンジニアリング(株)って?

三菱電機グループの家電から宇宙にいたるまで幅広い分野の製品やシステムの開発・設計関連業務を担い、2022年2月1日に60周年を迎えました。

三菱電機エンジニアリング(株)鎌倉事業所の主な業務は、「人工衛星システム等の高度な技術開発で社会の安心・安全と豊かな暮らしに貢献」を掲げ、三菱電機(株)が展開する人工衛星システム、航空機搭載用電子機器の開発・設計や、三菱電機研究所と連携した高度な技術開発に取り組んでいます。高度な技術力を活かして社会の安心・安全と豊かな暮らしの実現に貢献しています。

衞藤朋子(えとうともこ)さんは同事業所の社員として働くかたわら、手話通訳士の資格を活かして社内の聴覚障がい者・聴者の橋渡し、コミュニケーションをサポートされています。

衞藤朋子さんのインタビューはこちら!

また「おしえて!先輩」ではLINE風動画も公開中!こちらもご覧ください。

当センターとのつながり

三菱電機エンジニアリング(株)は長年、多くの聴覚障がい者を雇用する中で、接し方や必要な配慮等の理解を深め、社内には手話サークルも設立、また積極的に手話通訳者派遣を利用されるなど、聴覚障がい者が働きやすい職場のモデルとなる企業です。

様々な企業からセンターに相談があった際、好事例として同社をご紹介。異業種間の企業をつないでいます。ご紹介した企業は実際に同社を訪問され、聴覚障がい者雇用のノウハウなど学ばれたそうです。

聴覚障がい者を雇用し合理的配慮を推進する、まさに手本となる企業です。 - 2022/12/27 綾瀬市立中央公民館「地域のさまざまな人が事業に参加できる公民館を目指して」

-

綾瀬市立中央公民館とセンターとのつながり

綾瀬市立中央公民館の指定管理者である株式会社オーエンスは中央公民館の他に綾瀬市内5つの地区センターと2つのコミュニティセンターの管理運営を行っています。

綾瀬市立中央公民館の指定管理者である株式会社オーエンスは中央公民館の他に綾瀬市内5つの地区センターと2つのコミュニティセンターの管理運営を行っています。公民館事業の基本方針にSDGsの考え方を掲げたのは令和3年度からで、社会的包摂(ソーシャル・インクルージョン)の実現を目指すというもの。これは「誰もが社会に参画する機会を持ち、排除されない」という意味です。

持続可能な開発目標SDGsが大切にしている「誰一人取り残さない」という理念そのものです。

この基本方針で公民館運営を進める中、綾瀬市立中央公民館の髙木館長は、過去のある講座に参加していた聴覚障がいの女性を思い出したそうです。講座では一緒に参加していた方が筆談で内容を伝えていました。その光景を目の当たりにし、聞こえない方が十分に内容を理解でき、楽しめる講座にしなければ。むしろ聞こえない方限定の講座を開けないか?と思い立ち、昨年2021年6月、当センターにお電話を頂いたのでした。

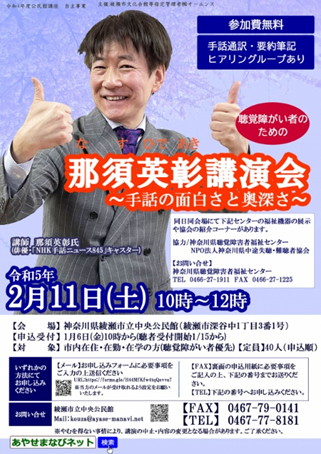

詳しくは「Ana Letter」の記事をご覧ください。【コラボから生まれる新しい取り組み】https://shogai-ana.com/interview024/ そして2022年2月6日、髙木館長の想いが実現。「聴覚障がい者のための講演会」那須英彰のハプニング集~ろう者と聴者の違い~が開催。当日の手話通訳・PC要約筆記はもちろんの事、ヒアリングループなど、まさしく聴覚障がい者のための講演会となりました。

そして2022年2月6日、髙木館長の想いが実現。「聴覚障がい者のための講演会」那須英彰のハプニング集~ろう者と聴者の違い~が開催。当日の手話通訳・PC要約筆記はもちろんの事、ヒアリングループなど、まさしく聴覚障がい者のための講演会となりました。

他機関とセンターが連携し、誰もが生きやすく、暮らしやすい社会を目指す!とても貴重な経験でした。この“つながり”はこれからも。

そして、今年度もやります!2023年2月11日(土)聴覚障がい者のための講演会「那須英彰講演会~手話の面白さと奥深さ~」

※ 綾瀬市内在住・在勤・在学の方(聴覚障がい者優先)

詳しくは、綾瀬市立中央公民館まで!

綾瀬市中央公民館のホームページ

チラシは、こちらをご覧ください。

綾瀬市立中央公民館 髙木館長にお話をうかがいました

「聴覚障がい者のための講演会」那須英彰のハプニング集~ろう者と聴者の違い~を実施したのは2022年2月6日です。これがわたしたちにとって初めての“障がい者を対象とした事業”でした。平成26年の「障害者権利条約」批准以来、誰もが障がいの有無に関わらず共に学び、生きる共生社会の実現のために公民館が果たすべき役割がますます大きくなっていることはわたしも理解していましたが、どのように取り組んだらよいのか、まったくノウハウがない状況でした。少し古いデータですが、文部科学省が実施した「平成30年度 生涯学習を通じた共生社会の実現に関する調査 研究」 では、障がい者の学習活動の支援に関わった経験がある公民館等は全体の14.5%でしかありません。おそらくどの公民館もやってみたい、やらなくてはならないという思いは共通だと思いますが、どのように取り組んだら良いかわからない状況ではないでしょうか。

神奈川県聴覚障害者福祉センターは、わたしのその思いや状況に「全面協力」という形で答えていただきました。本当に基本的な事から教えていただきました。当日はろう者や難聴者、支援者など多くの方にご来場いただきましたが、福祉センターの協力のもと公民館がこのような事業を実施することに対して、多くの賛辞をいただくことができました。

令和4年度は2023年2月11日に再度、聴覚障がい者のための講演会「那須英彰講演会~手話の面白さと奥深さ~」を実施しますが、その他にもろう者や難聴者にも参加していただけるよう、情報保障を備えた講座を2つ実施します(一つは12月に実施済み、もう一つは3月に実施予定)。 また発達障がいがある子どもたち向けの講座も8月に実施しました。今後もさまざまな関係団体のご協力をいただきながら、障がい者の生涯を通じた多様な学習機会の充実のために、微力ながら努力してまいりたいと思います。

綾瀬市文化会館等指定管理者 株式会社オーエンス

綾瀬市立中央公民館 館長 髙木 徹 - 2022/08/12 “障害者就業・生活支援センターぽむ”

-

“障害者就業・生活支援センターぽむ”とは?

“ぽむ”は、障害者雇用促進法改正により「障害者就業・生活支援センター」に指定され、ハローワークをはじめ、行政機関、就労移行支援事業所、障害者職業センター、医療機関、養護学校・支援学校等と連携し、就業面および生活面における一体的な支援を行う機関です。

“障害者就業・生活支援センターぽむ”は障がい者の支援だけでなく、障がい者を雇用する企業からの相談も受けています。・障がい者に対して ①就業支援 ・就職に向けた準備支援

・求職活動の支援

・職場定着の支援②生活支援 ・生活習慣の形成、健康管理、金銭管理等の日常生活の

自己管理に関する助言

・住居、年金、余暇活動など地域生活、生活設計に関する助言・障がい者を雇用する企業に対して

それぞれの障害を十分に理解したうえで、個々の障がい者一人ひとりの

特性を踏まえ雇用管理に関するアドバイス等の支援。<リンク>

障害者就業・生活支援センター “ぽむ”

http://www.tomoni.or.jp/topics/2021/02/post-132.html・障害者就業・生活支援センター概要[PDF形式:272KB]

令和4年4月1日時点で全国に338箇所設置されています。・障害者就業・生活支援センター一覧[PDF形式:717KB]

当センターと“ぽむ”とのつながり

以前から、“ぽむ”では聴覚障がい者の就労も支援しており、コミュニケーションの難しさを感じておられ、当センターのろうあ者相談員が支援に入っていました。そのような中、新たに支援をしていた聴覚障がい者の就労が決まり、昨年度と今年度、「企業向けコミュニケーション支援研修」のご依頼を頂きました。

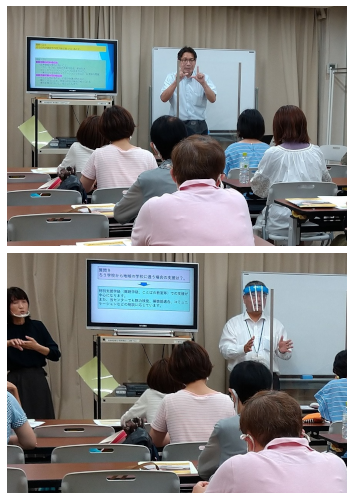

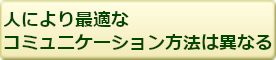

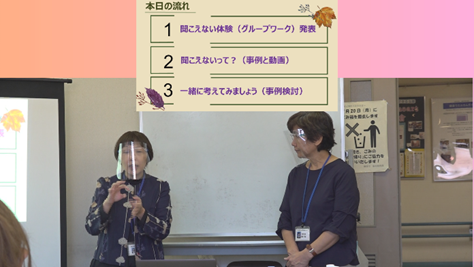

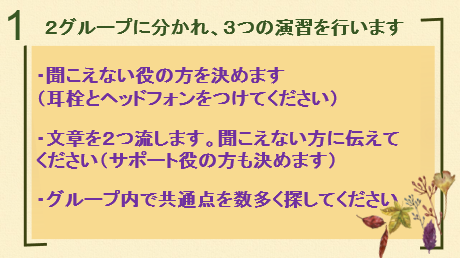

多機能型事業所での「企業向けコミュニケーション支援研修」の様子

(参加者15名)

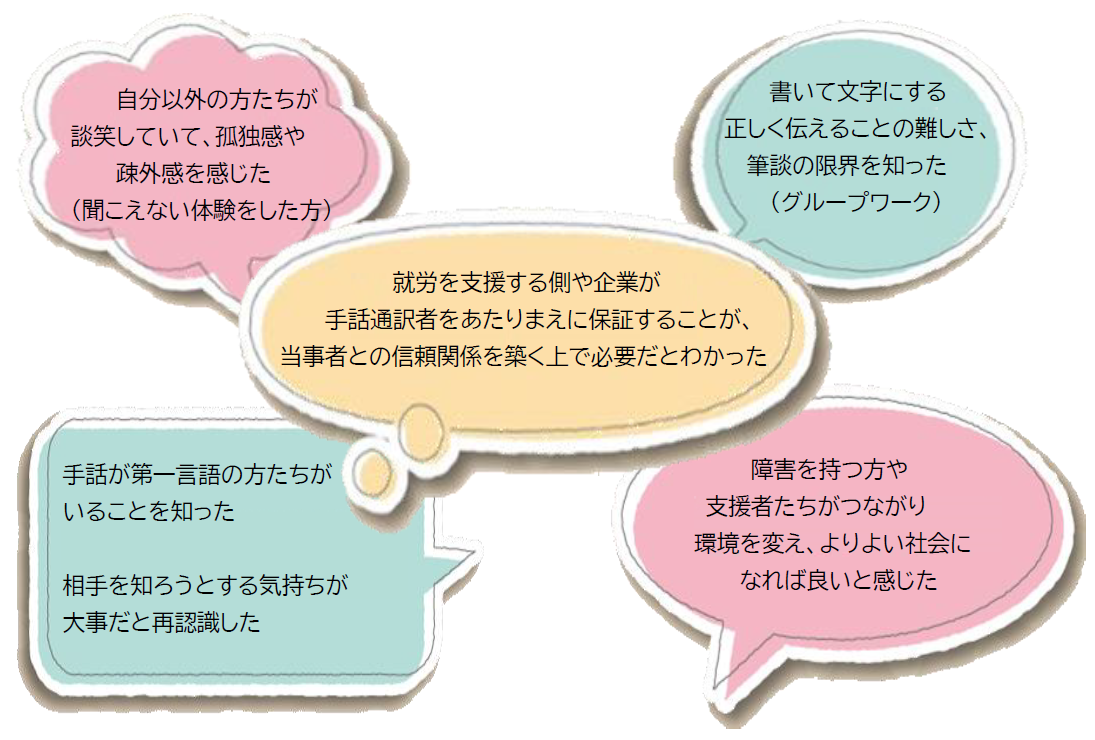

①聞こえない体験(グループワークと発表)

①聞こえない体験(グループワークと発表)②聞こえないって?(聞こえのレベル、特性など)

③映像を見て考えてみましょう

研修に参加された方の感想(抜粋)

※ クリックすると拡大して表示します。

“ぽむ”所長の大箭忠司(おおやただし)様からのメッセージ

今回、聴覚障がいの方の職場定着支援に当たり、神奈川県聴覚障害者福祉センターの方々に、ご支援をいただき、ありがとうございました。

ご本人を対象とした業務の理解促進の研修の様子を、支援担当の職員と一緒に、私も見に伺いました。聴覚障がいの方とのやり取りの齟齬が生まれてしまうのは想定できる範疇ではありましたが、手話にも出身地により、方言のような違いがあること、その方独自の手話があることなどをお聞きし、意思疎通が難しい一端を改めて感じました。書字のやり取りに関しても、その言葉の意味や微妙なニュアンス、バックグランドなどが共通認識になっていないことがあり、「伝える」と「伝わる」の違いについて難しさを感じました。

神奈川県聴覚障害者福祉センターの方々には、本人のみならず職場の従業員向けにも研修会を開催していただきました。聴覚障がいの方との関係構築や対応方法については、一足飛びにはいかない部分もありますが、「気付き」を感じてもらえたことが第一歩と考えています。

今後も聴覚障がいの方々のかけはしとして、いろいろな企業、支援機関の方々にご協力いただけるとのことで、幅広くご相談をいただき、聴覚障がい者の就労の機会や障がい理解の促進につながることを願っています。社会福祉法人県央福祉会

県央地域就労援助センター

障害者就業・生活支援センターぽむ

所長 大箭 忠司 - 2022/07/13 茅ケ崎リハビリテーション専門学校「コミュニケーションのスペシャリストとしての言語聴覚士を目指して‼」

-

茅ケ崎リハビリテーション専門学校(https://www.crc.ac.jp/)は、「人を尊び 命を尊び 個を敬愛す」を教育理念に、医療、福祉のスペシャリストとして、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の養成を行い、社会に送り出しています。

茅ケ崎リハビリテーション専門学校(https://www.crc.ac.jp/)は、「人を尊び 命を尊び 個を敬愛す」を教育理念に、医療、福祉のスペシャリストとして、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の養成を行い、社会に送り出しています。

令和4年6月4日(土)、茅ケ崎リハビリテーション専門学校の言語聴覚士(ST)を目指す学生さんたちが、大石忠先生とご一緒に、神奈川県聴覚障害者福祉センターの見学にいらっしゃいました。

以下、見学にいらした学生さんから寄せられた感想を紹介させていただきます。ボタンをクリックしていただくと、それぞれの感想文が表示されます。

一人ひとりと向き合う大切さ

熊谷施設長から、聴覚障がいの方とのコミュニケーションをとることは、外国の方(自分と異なる言語を話す人)と話すことに似ているという内容があり非常に納得しました。

また、前日の止まってしまった電車のお話で、私も熊谷施設長と同じ電車に乗り合わせていたので、もしその時、会えていたら何かしら状況を伝えてさいあげたかったと思いました。電車の中で、丁寧なアナウンスが流れ、私は次の駅で乗り換えることができましたが、同じ時に状況がわからず人の波にのって電車を降りる聴覚障かいの方々がいるということを考えてもいませんでした。そのような人に気付くことができる、また聴覚障がいの人も困っていることを伝えられる社会にしていきたいと思いました。

館内見学では、字幕や手話放送録画用スタジオがあったことが印象的でした。ヒアリングループという設備についても初めて知りました。遊戯室の10か月の補聴器をつけた女の子がいましたが、小さい子どもを持つ親御さんにとって、このセンターのような施設があることは大変心強いことだなと思いました。ただ、現状では県には一か所くらいとのことでしたので、全国にいる聴覚障がいの方の数に比べると十分ではないと感じました。補聴器についてレンタル、相談できるシステムはとてもいいと感じました。補聴器のお店では売ることが目的なので高価な買い物なのに十分に相談したり試したりできないという話を以前にも聞いていたからです。

最後に、相談に来た方をブザーで呼び出したりせず、まずは担当職員の方が直接声かけをして部屋に案内する、というセンターの方針がとても心に残りました。まずは直接話して、その方の聞こえの様子などを理解した上で相談にのるという姿勢に大変感銘を受けました。ひとくくりに聴覚障がい者といっても、その中には手話を使う人・使わない人がいること、難聴の程度や種類も違うこと、家族の状況も違うこと、それを理解した上で一人ひとりに向き合う大切さを感じました。聴覚障がい者と向き合うスタートライン

「私は今までなんて無知だったのだろう・・・」。それが今日の見学会の間、私が何度も思ったことです。私にとって今日の見学会は、初めて見聞きする事だらけでした。このセンターの存在も、聴覚障がい当事者に直接お話をお聞きするのも、手話通訳者の同時通訳の現場を目にすることも、手話が二種類あることも初めて知りました。今まで私の身近には加齢性難聴の祖父以外、聴覚障がい者はおらず、その存在は知りながらも気に留めることなく日常を送っていました。聴覚障がいは、「見えない障がいだ」とよく言われますが、その通りで私が気が付かなかっただけで、街や公共交通機関などで聴覚障がいの方とは何度もすれ違っていたのだと思います。その中には助けを必要としていた人もいたかもしれないと思うと、無知無関心でいた自分が恥ずかしく、無力に感じました。現代は情報化社会で情報はあふれているのに、興味を持ち情報を自分からキャッチしにいこうとせず無知でいることは、とても怖いことだと感じました。

今日このような機会をいただき、私は初めて聴覚障がい者と向き合うスタートラインに立ったような気がします。それと同時にSTは、社会に向けて、聴覚障がいについての正しい情報発信や理解の普及啓発、聴覚障がい者の代弁者として彼らの立場に立った心の通った支援が求められているのだと強く実感しました。法制化の整備により人々の情に関わるソフト面が改善されていない現状の問題点や災害時の命に関わる問題など早急な対応が求められる課題が目前にあることも知りました。また、行政だけの問題ではなく、私たちがまず周りの人の意識を変えていく、それが次第に社会を変えていく力になり、ソフト面とハード面両面から変えていければより良い社会になるのではないかと感じました。

具体的には、今日のことを家族や友人に話し、聴覚障がい者への関心、理解のスタートラインに立ってもらうことと、個人としては聴覚障がい者の言語である手話を少しずつ学び始めたいと思いました。手話の不思議な力

聴覚障がいのある子の学びについては、学校によってばらつきがあり、十分な教育保障がされていないことに対してとてもショックを受けました。この現状を多くの人に知ってもらうにはどうしたら良いのか、自分に何が出来るのかを考えなくてはならないと思いました。

手話取得については、最低5年はかかると聞き、各自めいめいのライフステージに合わせた習得が難しいなという印象を受けました。どのようなきっかけで手話通訳を目指したのかななど、手話通訳者の方にもお話を伺ってみたいと思いました。私は小学校の教員で、メールなどがない時代に聴覚障がいのある父母を持つ子(その子は健聴です)を担任されていただいたことがありますが、当時はメールなどの通信機器もなく、保護者とはFAXで連絡していました。その子は少し手話も知っていたので、手話をつけて合唱する際に、私が調べて分からない時や手話の意味が通じているかを確かめたい時などにその子に時々教えてもらいました。もうすっかり忘れていますが、ほんの少しの手話でも、難しいと感じたのを覚えています。しかし、歌に乗せると気持ちがより一層込められ、歌が苦手な子もよい表情で歌っていたことを覚えています。手話には、そうした感情の表出を手助けする不思議な力もあるのだと思います。「決まり」よりもまずは「気持ち」が大切

私自身、聴覚障がい者の方と関る機会が今までなく、何の知識もないまま参加させていただいたのですが、今回のお話を聴いて、いま自分が目指している言語聴覚士という仕事は、このような困難を抱えた方々の手助けができるとても大切な仕事であるということを改めて知りました。

また、日々の学校生活で、勉強の専門性の高さや、臨床現場に入って患者様と関わるときのイメージが出来ていないことについて、漠然とした不安を抱えていたように思います。しかし今回のお話を聴き、「人にとって生きがいとなる『言葉』に障がいを持っている方の手助けをしたい」という自分の気持ちを再認識することができました。

特に印象に残ったこととしては、聴覚障がい者は、肢体不自由者や視覚障がい者とコミュニケーションに大きな違いがあること、「見えない障害がい」であるといことです。そのために障がいが理解されにくいというところは、とてももどかしく感じました。さらに、法制度が出来ても当事者の方たちは変化を実感しておらず、状況の改善は感じていないということを知り、「決まり」よりもまずは「気持ち」が大切であるということを強く感じました。みんなが当たり前のように感じている「人にやさしくする気持ち」というものが、障がい者に対しても向けられる社会にしていくことが必要であると思いました。そのために私が出来ることとしては、まず自分自身が知識を身につけること、そしてもっと当事者の方たちのことを知る機会を増やして、その方たちの気持ちを理解することだと思いました。サポートできる引き出し

今回、聴覚障害者福祉センターの見学目的である、聴覚障がい者に対する支援内容や、言語聴覚士を目指す我々に求められていることについて、以下の2点を学ぶことができ、有意義な見学となりました。

まず一点目は、聴覚障がい者の皆様が日常の生活の中で、法整備は進んでいるものの、実感としてまだ生きづらい世の中であることを学びました。特に、日々の情報収集については、字幕がなかったり、災害時の迅速な情報が得られなかったり等、音声情報が遮断・不足されているため、アクセスビリティ対応やコミュニケーションの促進が進められているものの、実感としては難聴者の皆さんは実感がないという悲しい現実があるということです。私自身でもできることが何かを考え、「大丈夫ですか?何かできることがありますか?」と積極的な声かけをすることや、手話を学ぶことから始めようという気持ちになりました。

そして二点目は、若年層の社会的自立支援にも力を入れているという点です。今までの難聴者への雇用支援から、現在は雇用する企業に対しても幅広くフォローし、尽力することで、就職後もそれぞれの立場を尊重され、双方Win-Winになるように働きかけていることは、今後の言語聴覚士として働く際にも一方的な支援にならないよう、気を付けていきたい点であることを学ぶことができました。

今回の見学を通じて、ご相談者の一人ひとりの立場・環境に合わせて、サポートできる引き出しを持ち、的確な情報提供を怠らないようにしていくことの重要性を学ぶことができました。今後は、聴覚全般に関わる聴力検査の知識や障がいを持たれる方へ寄り添う姿勢を大切にしていきたいです。一緒に考えましょう、解決しましょう

「聴覚障がい」以外の「視覚障がい」「肢体不自由」「内部障がい」「障がい種別不詳」の方々の困り具合も、想像するに余りあるが、今回お話を聴き、自分のなかで視点が変わったのは、熊谷施設長が語った聴覚障がいと他の障がいとの『違い』についてであった。「東日本大震災の津波による聴覚障がいのある犠牲者の痛ましい死亡理由、若者が就業先で直面するコミュニケーションの問題、アイデンティティの確立の難しさなど」を聞き「言語」により生きづらさを多大に抱える点は、やはり聴覚障がいの特殊性なのだろうと感じた。しかも、外からは「気づきにくい」ことなど、聴覚障がい者と家族の孤独感を考えさせられた。

そういった意味で「言語障がい」と「聴覚障がい」は違う種類の障がいではなく、併存している、二重の障がいを抱えることなのだ、と今回改めて痛感した。例えば、日本語獲得の適切なタイミングを逃した聴覚障がいの子どもは、大人になっても読み書きの困難を抱えること。出会った教員が聴覚障がいに対応した学びを提供できなかった場合、健常の子どもとの間に学力差が生じるであろうこと。(健常の子どもたちの聞く力、読む力が担保されるという意味ではありません)今回「言語聴覚士」という名称と役割が、初めてといって良いくらい、遅まきながら腑に落ちた。

法や条例が整備されても、聴覚障がい者をめぐる環境が改善されたと「感じられない」のは、非当事者かつ一般人の私も感じるところであり、また「当事者が不満を申し出ることは少ない」という補足に、心苦しさでいっぱいになる。なぜ、申し出ることをためらうのか。いろいろと想像できることはあるが、その心理もきっと多種多様で、私はまだ聴覚障がい者とその家族の方々のことを、まだほとんど「知らない」のだと思う。しかし、もっと知って「わかりたい」と思う。

今回、センターの方々の言葉で心に刻まれたのは、来訪者に声かけするという「一緒に考えましょう」だ。補聴器は聞き取り易くはなるが、聴こえるようにはならない。補聴器や手話はあくまでも手段であり、目的はコミュニケーションが円滑になることで、誰もが自分らしい生き方を送ることだ。訓練メニューを淡々とこなすだけではない、「一緒に考えましょう、解決しましょう」と、障がい者の方々にとってまだまだ生きづらい社会を、共に歩める医療者でありたいと思う。そして、その道程で得たものを社会に「伝えられる」存在になることを目指したいと思う。「知ること」が重要なのだ

このたびの見学は、私の地元藤沢にとても充実した情報提供施設があることを知る大変貴重な機会となりました。

近年の障害者差別解消法等の法整備や「多様性尊重ブーム」が、実際に聴覚障がい者の方々をとりまく環境の改善につながっているのか興味があり、質問いたしました。お答えいただいた「法整備は進んでいるが、改善の実感は感じられないのが実情。制度より理解、配慮、声かけ、コミュニケーションなど情にかかわるソフト(人・こころ)の部分があまり改善されていない。」というお話に、やはりそうかと得心しました。

社会を動かすには人々の意識を変えることが必要で、そのためには多くの人が聴覚障がい者のことを「知ること」が重要なのだと思います。その点において、言語聴覚士が果たせる役割があるのではないかと考えさせられました。自分に出来ることは何か

熊谷さんの電車でのトラブル発生時の話を聞き、先日自分がイヤホンをしながら電車に乗っていたときのことを思い出しました。イヤホンをして動画を見ながら電車に乗っていると、車内の放送は聞こえていないのですが、周りの人たちがそわそわし出したのを感じました。情報を得ようとイヤホンを外してみても、車内アナウンスは流れた後だったので状況が分かりませんでした。しばらく経った後、またアナウンスが流れて状況を知ることができましたが、その間はどうしたら良いのか分からない、不安な気持ちでした。熊谷さんのお話を聞き、もしそのような状況で隣に聴覚障がいのある方が座っていたら、ぜひ情報を伝えたいな、と思いました。しかし、その時隣に座っている人が聴こえているのかいないか、かつ、困っているかどうかを判断するのはなかなか難しいな、と考えました。そんな時にお互い気軽に声をかけ合える世の中になるように、自分に出来ることは何かを考えながらこれから学んでいきたいと思います。

人により最適なコミュニケーション方法は異なる

視覚障がいを持つ方と道端ですれ違うことが私の把握している限りでは週二、三度ほどあるため、神奈川県内の身体障害者手帳交付数が視覚障がいより、聴覚・平衡機能障がいの方が多いと知り衝撃を受けました。聴覚障がいが「見えない障がい」だという話は以前から知っていましたが、改めてその言葉の意味を実感しました。

また、神奈川県聴覚障害者福祉センターでしか実施していない事業もあるとお話がありましたが、手厚い支援を受けられる場所が限られているとどうしても聴覚障がい者の生活の行動範囲が狭くなってしまいそうだという懸念が生じました。同時に、藤沢市にこのような施設があったことを今回初めて知り、施設で行っている事業を詳しく教えていただいて非常に感服致しました。補聴器試聴・貸出も行っていると伺い、以前高額な補聴器を購入したものの合わなかったのかすぐに捨ててしまったという私の祖父(県外在住)も、こうした施設を利用していれば合う補聴器を見つけられたかもしれないと少し心残りが生じました。

筆談があれば何とかなると漠然と思っていましたが、人により最適なコミュニケーション方法は異なることを知ったため、今後は会話手段を増やせるように手話を少しずつ覚えていきたいと思います。人と関わる経験の大切さ

今回の見学は、今まで知らなかったことをたくさん知ることができ、私にとって大変貴重な経験となりました。ですが、勉強していく身としては、ほんのきっかけに過ぎず、学ぶ・関わっていくスタートに立つ気持ちが芽生えたというところだと思います。貴重な時間をさいて、私たちに伝えようとしてくださったことを、私もしっかり受け止め、一過性の学習ではなく、今後も学び続けて、行動に移して行きたいと思いました。まずは、手話が少しでもできるようになりたいと思いました。小学生の娘も興味をもっているので、親子で参加できる勉強会等を探してみようと思います。

熊谷施設長からのお話しで、一番印象に残ったことは、「思い通りにいかないこともある、ということを教える。」ということです。

以前、難聴のお子さんの対人関係の行動で、これは本人のためにも指導した方がいいのではと思うことがありました。でも、わざとじゃなかったら・・・聞こえにくさによるものだったら傷つけてしまうのではないか・・・。と悩みました。複数回、複数の教員で事実確認しましたので、指導しましたが、なぜかハッキリ言いづいと思ってしまいました。決めつけで叱らないことは大切ですが、お話を伺いながら、変にためらっていた自分の気持ちは、結局、差別や偏見と同じだったのだとわかりました。コミュニケーションの指導や、人と関わる経験の大切さは、障がい関係なく、やはり生きていく上で重要で必要なことだと感じました。無理させず、本人の意向を尊重しつつ、でも学校で経験がつめるような機会を多く作っていきたいと思いました。 - 2022/03/16 鎌倉市障害者二千人雇用センター「専門機関の連携から生まれる、より充実した就労支援」

-

「鎌倉市障害者二千人雇用センター」とは?

障害者の就労に関する支援、職場定着や生活に関する相談のほか、障害者雇用を検討している企業や、すでに障害者を雇用している企業などの支援を行っています。

鎌倉市では障害者二千人の雇用を目指して取り組みを行っており、到達目標をそのままセンター名にされたそうです。

<リンク>

鎌倉市障害者基本計画における障害者二千人雇用事業内容はこちら

https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/syougaijisha/2000koyo.html鎌倉市障害者二千人雇用センターのHPはこちら

http://koyoucenter.extrem.ne.jp/

当センターとのつながり

「鎌倉市障害者二千人雇用センター」から、聴覚障害者の就労に関する情報や支援についてお問い合わせを頂き、当センターから以下のことをお話しました。

・聴覚障害者の特性

・職場でのコミュニケーション不足やズレなどが原因で退職してしまうケースが

多いこと

・上司との面談や社内研修など必要に応じて手話通訳などをつけてほしいこと

・企業向けコミュニケーション支援研修の紹介と企業への周知依頼などその後、「鎌倉市障害者二千人雇用センター」・鎌倉市障害福祉課・鎌倉市内の障害福祉サービス事業所の職員の方々を対象に聴覚障害についての研修を行いました。

「聴覚障がい者とのコミュニケーション」研修の内容

①グループワーク(聞こえない体験と発表)

①グループワーク(聞こえない体験と発表)

②聞こえないって?(事例と動画)

③事例検討(一緒に考えてみましょう)

研修に参加された方の感想など

ご報告

鎌倉市では令和3年7月「鎌倉市視覚障害及び聴覚障害者等の情報取得等の手段についての選択の機会の確保に関する条例」が施行されました。

当センターの研修会も契機となってか、「鎌倉市障害者二千人雇用センター」では派遣費用を負担し手話通訳等を鎌倉市に依頼されるようになりました。それだけでなく音声認識ソフトの有効性を確認し、聴覚障害者の雇用を予定している企業側にも活用を提案するなど、聴覚障害者のコミュニケーションについて具体的な方法もしっかりと伝えられています。2022年 3月 16日 掲載

- 2022/03/16 障がいのアナ 「手話って最強な言葉!」

-

「障がいのアナ」とは?

「障がい」や「福祉」の情報を発信する団体で、その代表をつとめる小川優さんはフリーアナウンサーとしても活躍中です。

「障がい」や「福祉」の情報を発信する団体で、その代表をつとめる小川優さんはフリーアナウンサーとしても活躍中です。

感性がゆたかで、柔らかさの中にも鋭さがある方。「すべての人のすべての想いを大切に柔らかい社会を目指して…」と語る小川さん、それを一つ一つ行動に移されている素敵な方です。

以前、藤沢での「咲(え)む」上映会で司会をつとめられたとき、舞台裏では手話が飛び交い、進行の指示や確認などが行われていたそうです。『舞台の上手と下手、離れた場所でも的確に意思が伝えられる。手話ってすごい、最強の言葉ですよね!』とおっしゃっていたのが印象的でした。

「Ana Letter」の記事はこちら

紹介記事①【コラボから生まれる新しい取組み】

https://shogai-ana.com/interview024/紹介記事②【「聞こえない」で終わらないコミュニケーションを】

https://shogai-ana.com/interview025/当センターを紹介いただいた「Ana Letter」はこちら

https://shogai-ana.com/2022年 3月 16日 掲載